1. 警訊:以為只是染疫後的餘波

疫情過後,世界的運轉正一步步回歸常軌,但我的人生腳步卻突然亂了套。那陣子,父親因為心臟問題意外離世,處理完身後事,悲傷還沒散去,身體卻開始發出抗議。

起初只是胸悶、容易喘,走幾步路就覺得氧氣不足。我天真地以為這只是染疫後的長新冠後遺症(Long COVID),或是過度勞累。但父親的離去像是一記警鐘,讓我心生懷疑:「我身上流著的,是否也是同樣脆弱的血液?」

帶著這份疑慮,我走進了醫院。這一檢查,就是長達一年的吃藥與追蹤。然而,藥物並沒有讓身體乖乖聽話,不適感依然如影隨形。最終,在做完運動心電圖後,醫生收起了保守治療的選項,決定進行侵入式的心導管檢查。

2. 宣判:比預期更艱難的抉擇

推入導管室前,我躺在病床上望著天花板,心裡其實早已做好了心理建設:「頂多就是血管塞住了,放個支架通一通就好吧?」身邊不少朋友都有類似經驗,這在現代醫學似乎只是個小維修。

然而,檢查結果卻狠狠地打破了我的樂觀。醫生面色凝重地告訴我,阻塞狀況比預期嚴重得多,甚至有一個極度危險的關鍵位置也塞住了。「放支架風險太大,手術治療會比較好。」醫生這句話,直接將我從心臟內科轉到了外科。

那一刻,內心的忐忑不安瞬間轉為沈重。外科醫生隨即來到病房,宣判了我的治療方案——冠狀動脈繞道手術 (CABG)。

因為情況危急,醫生希望能盡快動刀。但看著日曆,再過幾天就是農曆新年了。最終我們達成協議:讓我有個緩衝,過年後醫院開工的第一天,就是我上手術台的日子。

3. 反差:喧鬧的新年,安靜的行囊

那個過年,是我人生中最漫長的一個假期。

窗外是此起彼落的鞭炮聲,親戚朋友來家裡拜年的笑聲充滿了客廳,大家還沈浸在迎新春的歡樂氣氛中。而我與妻子卻在房間裡默默整理行李。那種「眾人皆樂,我獨醒」的孤獨感,在那一刻顯得格外的強烈。

年假尚未結束,我跟老婆提著行李搭車前往長庚辦理住院,準備迎接開工後的第一檯刀。報到手續完成後,護理師特別叮嚀:「絕對不能離開這個樓層。」這句話彷彿在告訴我,從現在起,我的身體已經不完全屬於我自己了。

第二天是一連串密集的術前檢查,簽署了一疊又一疊的同意書。等待手術的空檔,我能做的只有拿著手機瘋狂搜尋病情資料,試圖從數據中找尋一點安全感。但說實話,面對未知的生死關頭,說不緊張,那是騙人的。

4. 關機:空白的 12 小時

第三天清晨,護理師準時出現:「許先生,時間到了。」

躺在推床上,我看著天花板的日光燈一盞一盞地向後飛逝。推到手術房門口時,眼前是一排排等待的病床,像極了等待修復的機器。經過嚴格的身分確認,大門開啟,一陣冷冽的空氣襲來,我進到了手術室。

麻醉醫師最後一次確認身分,面罩罩下,幾秒鐘後,我的意識斷片,世界陷入一片黑暗。

之後發生的事,我全然不知。但我知道,這場手術足足花了 12 個小時。

後來回想,這 12 小時對我來說只是一覺,但對於在手術房外等待的妻子與家人,那絕對是這輩子最漫長、最煎熬的等待。

中間我似乎短暫醒來過一次,強烈的劇痛像電流般竄遍全身,但隨即又被藥物拉回了夢鄉。當我再次真正睜開眼時,已經身處加護病房 (ICU)。

意識恢復了,身體卻動彈不得。身上插滿了各式各樣的管子,喉嚨也被呼吸器佔據,想說話卻發不出聲音,只能聽著維生儀器規律的「嗶—嗶—」聲。護理師短暫讓家人進來看我一眼,確認我還活著,便又讓我沈沈睡去。

5. 重啟:像嬰兒般重新學習呼吸

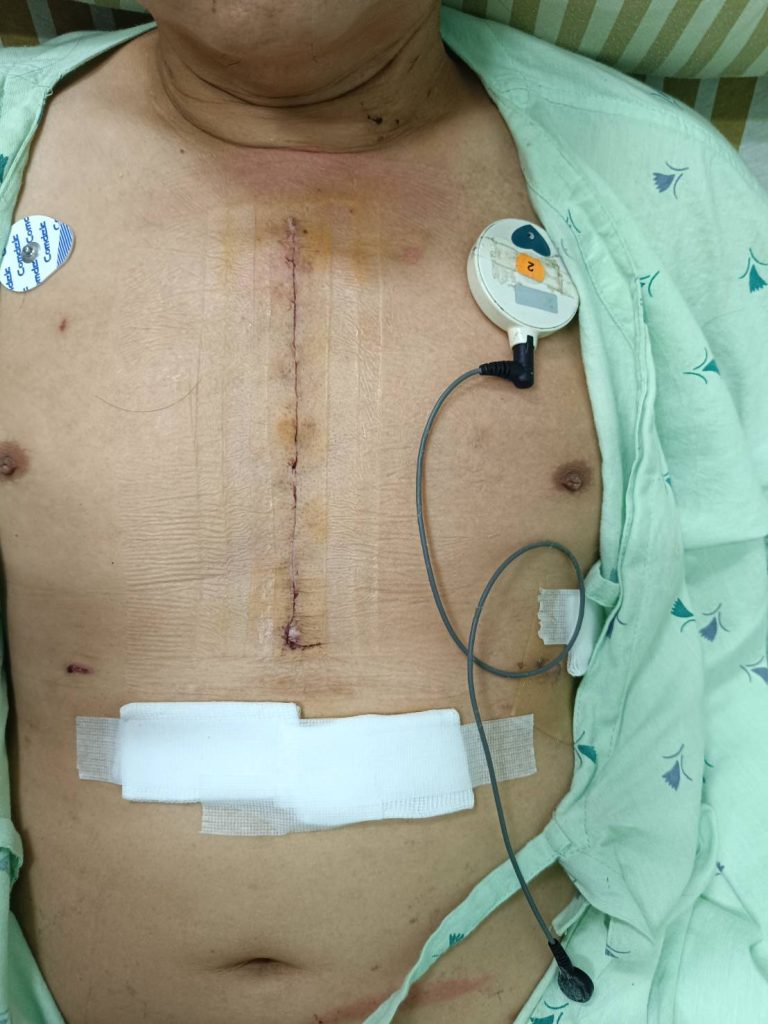

在加護病房熬了三天,我終於轉回普通病房。這時的任務只剩下兩件事:復健,以及等待傷口癒合。

身上的管子隨著時間一條條移除,但最大的挑戰才剛開始。因為手術鋸開了胸骨,肺部功能受到很大影響。護理師給我一個「三球呼吸訓練器」,看起來就像小孩的玩具,但在那當下,要將那三顆小球吹起來,竟然比寫幾千行程式碼還要困難。

我必須像個嬰兒一樣,重新學習怎麼深呼吸。每一次吸氣,胸口的拉扯感都在提醒我經歷了什麼。

大約五天後,管子全數拔除,傷口癒合狀況良好,醫生終於批准出院。走出醫院大門的那一刻,陽光灑在臉上,我才真正感覺到:我回來了。

6. 後記:與身體的長期抗戰

距離那場手術,至今也快滿兩年了。

現在的我,日子過得很規律:吃藥、復健、運動,嚴格控制飲食。抽了三十多年的菸也戒了。目前的身體數值都已回穩,唯獨「膽固醇」依然居高不下。這也是當初造成血管阻塞的主因——來自家族遺傳的基因。

這就像是系統裡的 Legacy Code(遺留代碼),無法輕易刪除,只能靠著藥物與意志力,與它和平共處。這場病讓我明白,人生沒有永遠的健康,只有不斷的維護與修正。